こんにちは!

社会人アラフィフ通信大学生の森﨑さくらです。

いよいよ初の日本語教員試験の受験の日が迫ってまいりました。

今回の試験で、今まで受けた英検やキャリコンの試験と明らかに違うのは、追い詰められていないことです。(笑)

焦っていません。昨日までは、、、

なぜなら、とりあえず試験会場へ行って受験することが目的です。

もう少し勉強をする予定でしたが、いろいろ重なり潔く諦めました。昨日までは、、、

ただ、受験することに意味があると思っています。

試験が終われば感想をブログにできればいいなぁって思っています。

最後の最後で、用語集を開いてます。

生暖かい目で見守ってくださいませ。

アラフィフになって通信大学に入学し、日本語教師と認定心理士の資格を目指す子育ても終わったフルタイム社会人主婦がつらつらと備忘録的に書いているブログです。いよいよ日本語教員試験を目前にして、少しだけ勉強したことをまとめてみます

応用試験500問を購入したのですが、最初の10問くらいしかしていません。

もったいないので、最後に、あけたページで気になる用語をまとめてみることにしました。

はい、あわよくば、たまたまやったことが出てきたを狙っています(笑)

バックワードデザイン

学習目標を達成することを目標に、評価方法を決定したうえでその達成のために何をするかを逆算するように授業を組み立てること。

授業の目標を明確に持ち、評価方法を決定したうえで、授業の最後に行う活動から必要な練習、導入へと授業を組み立てること。

目標を達成することを目的に、その達成のために何をするのかを逆算するように授業を組み立てるバックワードデザインでは、授業全体を俯瞰するのが容易になるため、時間配分をしやすい。

フィードバックの種類

リキャスト:暗示的フィードバック・さりげなく間違いを伝えて話の流れを止めない(気づきにくいこともある)

明示的フィードバック:「違いますよ」と明示する。(話の流れを止めたり、学習者が委縮する可能性もある)

プロンプト(明確化要求):自ら気づくように促す。誘導したり、もう一度お願いします。などと繰り返し言わせる。

エラー

グローバル・エラー:意思の疎通に支障をきたす誤り。例)明日、日本を行きます。

ローカル・エラー:意思の疎通に支障はない誤り。例)学校までバスを行きます。

覚えていない用語集(試験前日に今さら慌てる集)

プライミング効果:前に見た言葉や経験が、関連する言葉を思い出しやすくする効果のこと

ブレンド型授業:授業内容や教員、学習者の都合に合わせて対面とオンラインを組み合わせた授業

ハイフレックス型授業:学習者が対面かオンライン化を選べる授業形態(その都度選べる)

プロトタイプ:そのカテゴリーの代表例(春と言えば桜)

統合・同化・分離・周辺化:ベリーの異文化に接触した際の個人態度の4つの分類

ミニマルペア:音声上の最小対立(音素が一つだけ異なることで意味が変わるペアのこと)・音が同じでも意味が違うとミニマルペアではない。音素が複数異なる、または音素の違いが意味の違いに関係しない語のペアはミニマルペアではない。教師の指導用語。「初級学習者には無入りのないアクセントのミニマルペアを使った指導が有効です」と使ったりする。

ミニマルペアの例)①「かき(柿)」 vs 「かぎ(鍵)」 → /k/ と /g/ の違い(子音)

②「きて(来て)」 vs 「きって(切手)」 → 促音「っ」の有無

③「おばさん」 vs 「おばあさん」 → 長音の有無

ミニマルペアでない例)①複数の音素が違う場合「さか」 vs 「たけ」 → /saka/ と /take/ → 2か所以上違う

②意味が同じ場合「おおきい」 vs 「でかい」 → 音が違っても意味が同じ

③同音異義語「はし(橋)」 vs 「はし(箸)」 → 音が同じで意味が違う

ジャーナル・アプローチ:学習者に考えていることや悩みごとなどを日記(ジャーナル)に自由に書いてもらい、支援者がそれにフィードバックをすることで自他に対する理解を深めていく指導方法。例)指導者と学習者の交換ノート

プロセス・ライティング・アプローチ:構想、執筆、修正などまで含めたライティングのプロセスを重視した指導方法。

バーンガ:いくつかのグループに分かれて、トランプを使って無言で行う異文化トレーニング。各グループでゲームのルールが若干異なっており、メンバー交代をしながらルールの違いを探っていくことで異文化の疑似体験ができる。異文化に生じる摩擦を疑似体験できる

文化相対主義:異文化の習慣や実践を尊重し、その文化の中での価値を見出し理解しようとする態度。フランツ・ボアズ提唱

クリティカル・インシデント(危機事例):異文化が原因で起こった問題の具体的事例

見えない文化:外からは直接観察できない、個人や集団の考え方、価値観、信念など内面的で抽象的な文化。日常の行動に影響を与える。

パターナリズム:父親的な態度・学習者の利益になると教師が判断し、学習者の意志に関係なく教師が学習に介入するような態度。

フォーカス・オン・ミーニング:言語の意味や機能に注目し、コミュニケーションの内容を重視・形式には注意を向けない

フォーカス・オン・フォームズ:文法や語彙などの言語形式を中心に教える指導法・文法項目を体系的に積み上げて教える(パターンプラクティス)教授法(オーディオリンガル・メソッド、文法訳読法)

フォーカス・オン・フォーム:意味中心の活動の中で、必要に応じて言語形式に注意を向けさせる指導法・コミュニケーション活動が中心。誤用が出たときに自然に訂正(リキャスト)教授法(タスク・ベース;TBLT)

モニター・モデル:意識的に学習した言語は発話などをチェックすることにしか有効ではない。第二言語習得における5つの仮説①習得・学習仮説②自然習得順序仮説③モニター仮説④インプット仮説⑤情意フィルター仮説・クラッシェン提唱

言語習得装置:人間が生まれつき持っているとされる言語習得のためのメカニズム;ノーム・チョムスキー提唱;仮説的な概念

第二言語動機付け自己システム:学習者が「こうなりたい」と思う理想的な自己像を中心に動機づけを捉える理論。

サジェストペディア:精神療法を利用し、緊張や不安を取り除いた状態で学習者の潜在的能力を活かすことに重きを置く暗示的教授法・精神科医ロザノフ提唱

サイレント・ウェイ:教師は極力発話せず、学習者が自律的に学習を進める教授法。

アコモデーション理論:相手によって話し方を調整することを説明する・(収束:コンバージェンス)(分岐:ダイバージェンス)

コンバージェンス:相手に合わせて話すこと(赤ちゃんと話すベビートーク・外国人と話すフォーリナートーク・教師が学習者と話すティーチャートークなど)

ダイバージェンス:話し相手に合わせるのではなく、あえて違いを強調するように話すこと。相手と心理的に距離を置きたいとき、自分の話し方のスタイルを相手から遠ざけること。(流ちょうに話せるのにカタコトで話をする外国人・急に敬語になる奥さん・苦手な人に敬語で話をしてあえて線引きをするなど)

ARCSモデル:学習意欲分類モデル4領域①Attention注意②Relevance関連性③Confidence自身④Satisfaction満足感・提唱者ケラー

CLIL(クリル Content and Language Integrated Learning の略):「内容言語統合型学習」ヨーロッパ発祥の教授法・言語と内容を切り離すことなく学ぶ学習方法・言語を「使うために学ぶ」という視点。

例)日本の社会問題をテーマにした授業

学習者は社会の知識と日本語表現力を同時に伸ばせる!

トピック:「少子化」「高齢化」「働き方改革」

活動:新聞記事を読み、グループで意見交換 → プレゼン

インストラクショナル・デザイン(ID):教育活動の効果・効率・魅力を高めるための手法を集大成したモデルや、それらを応用して学習支援環境を実現するプロセスのこと(代表モデルはADDIEモデル)

インターアクション仮説:インプットだけが言語の修得を促進するのではなく、他の対話者との意味交渉によりインプットを理解可能なものにすることで、修得につながるとした仮説

意味交渉(明確化要求・確認チェック・理解チェック)

明確化要求の例)場面:学習者が聞き取れなかったとき

A「昨日のライブ、まじエモかった!」

B「すみません、『エモい』ってどういう意味ですか?」

→ Bが意味を理解できず、Aに説明を求める。

可変シラバス(プロセスシラバス):事前にある程度は決めておくが、学習者のニーズやコースの状況に応じて、適宜修正していくシラバス(先行シラバスと後行シラバスの折衷案)

後行シラバス:事前にシラバスを決めず、学習者の要望やニーズを基に毎回授業内容を決めるシラバス

概念・機能シラバス:意味と言語機能に基づいて、学習者が言語を通して達成することを望むシラバス

課題シラバス:「地元を案内する」や「友人の結婚式でスピーチをする」などの提示された課題の達成を目標としたシラバス

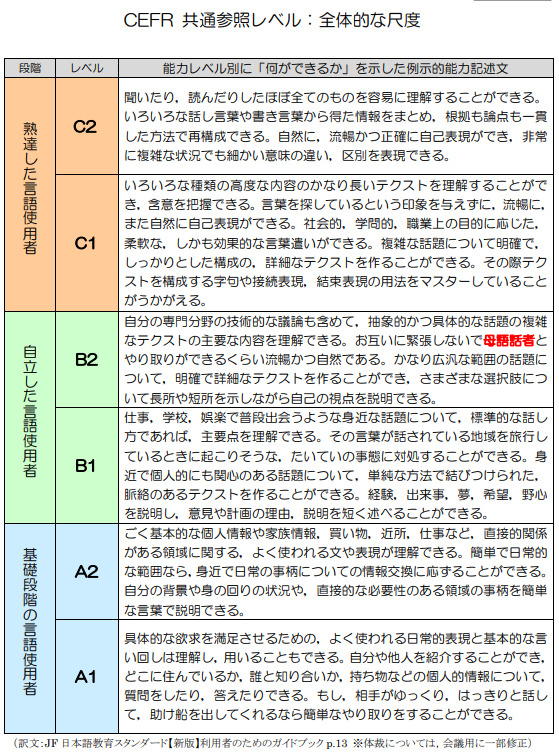

CEFR「学修、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠」

多くの大学がJLPTのN2以上を要件にしていて、CEFRのB1~B2レベルと同じらしい。。。

出典:文化庁ホームページより

試験前日の午後から急に焦る人のまとめ

明日が試験です。

はい、急に焦りましたが、もはや何をしていいのかもわかりません。

今になって出来ることと言えば、受験票を忘れないこと、時間に遅れないこと、鉛筆と消しゴムと時計を忘れないこと、くらいでしょうか。。。

後は、諦めずに試験時間の間はがんばって問題を解くですね。

まだありました!

問題をよく読むことです!

正解を答えるのか、間違いを答えるのか。ここ大事です。

とりあえず受験会場に到着したら、目標は達成です。

試験を申し込んだことはよかったと思っています。

いくら試験内容が簡単だと思っても(そんなことはない)、申し込まないと合格はしません。

逆に言えば、申し込んだ時点で、合格の可能性はあるのです!

たとえ私のように0.01%であったとしても(笑)

昨年から始まった日本語教員試験は、会場は今回10カ所しかありません。

受験料もかかりますし、受験会場が遠くて宿泊を伴うなど、大変な方も多いと思います。

そんな中、通える範囲に受験会場があることはラッキーなことです。

このラッキーなことを利用して、0%の合格率を0.00001%(0が増えた)に上げてみました(笑)

来年は、30%まで上げていきたいと思います!

いや、まだ明日が試験です!

試験中は終了時間が終わるまで、諦めない心を忘れずに持っていきましょうね。

明日は、1人反省会を盛大にしたいと思います🍺

Chat Cafe 開店中

おはようございます!

いよいよ、11月2日がきました!

今日は、日本語教員試験の当日です!

キャリコンやメンタルヘルスの試験もあります!お友達も受けてます!

試験を受ける方、いつもどおりでがんばってください!

私は、応用試験は昼からなので、もうしばらくしたらいってまいります!

今日もよい一日をお過ごしくださいませ🍀