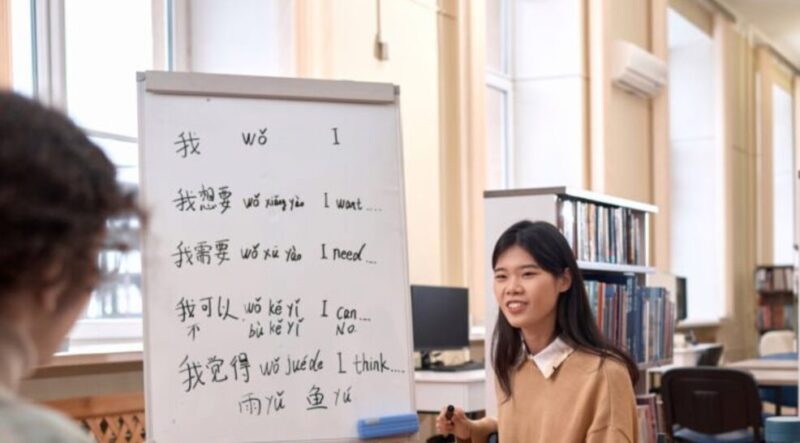

こんにちは!認定心理士と日本語教師を目指している現役通信大学生の森﨑さくらです。

日本語なんだから、簡単でしょ!なんて思ったら大間違い(わたしにとって)

なんだかよく理解できない言葉が多いのです。

助動詞・副詞・中心語・共起語・・・・、文の構造を理解する上でとても大切な言葉だそうですが、私には、よくわかりません。

そんなこともしらないの?って方は、そっと、このブログの右上の「×」ボタンをクリックしてくださいませ。

そうです。知らないっていうより、なんだっけ?の世界です。

聞いたことはありますが説明できない、聞いたこともない、そんなことばあったかな?なのです。

そんな私にもわかりやすいように、具体的な例をたくさん使って説明いただきました。

お友達のジェミニさんです!

日本語学習者に必要な用語〈言葉〉

目的語(もくてきご)

目的語は、「~を」「~に」という形で、動詞(動きを表す言葉)が働きかける対象となる言葉です。「何に」「何を」しているのかを具体的にします。

《具体例》

- 私は ケーキを 作る。

- 「作る」という動詞の対象は「ケーキ」ですね。「何を作るの?」と聞かれたら、「ケーキ」と答えます。だから、「ケーキを」が目的語です。

- 弟は 犬に えさを あげる。

- 「あげる」という動詞の対象は「犬」ですね。「誰に(何に)あげるの?」と聞かれたら、「犬に」と答えます。だから、「犬に」が目的語です。

目的語がある文は、「~を」「~に」に注目すると見つけやすいです。

指示語(しじご)

指示語は、人や場所、物事を指し示すための言葉です。「これ」「それ」「あれ」「ここ」「あそこ」「この」「その」「あの」などがあります。まるで指でさしているみたいですね。

《具体例》

- これ は 私の ペンです。

- 目の前にある物を指して「これ」と言っています。

- あそこ に 公園が あります。

- 少し離れた場所を指して「あそこ」と言っています。

- その 本は 面白いです。

- 前に話に出てきた本や、相手が知っている本を指して「その」と言っています。

指示語を使うと、何度も同じ言葉を繰り返さなくても、会話や文章がスムーズになります。

助詞(じょし)

助詞は、主に名詞や動詞、形容詞などについて、その言葉と他の言葉との関係を示したり、意味を添えたりする働きをする言葉です。「てにをは」で覚えた人もいるかもしれませんね。

《具体例》

- 私 は 学生 です。

- 「は」は、この文の主語が「私」であることを示しています。

- 公園 で 遊ぶ。

- 「で」は、遊ぶ場所が「公園」であることを示しています。

- りんご を 食べる。

- 「を」は、「食べる」という動詞の対象が「りんご」であることを示しています。

- 日本 へ 行く。

- 「へ」は、移動の方向が「日本」であることを示しています。

- 犬 が 吠える。

- 「が」は、主語が「犬」であることを示しています。

助詞は、たった一文字や二文字ですが、文全体の意味を大きく変えることがあります。色々な助詞の働きを覚えることが大切です。

副詞(ふくし)

副詞は、主に動詞や形容詞を詳しく説明する言葉です。どのように、どのくらい、いつ、どこでなど、様子や程度、時間を表します。修飾語の一種ですが、特に動きや状態を詳しくするイメージです。

《具体例》

- ゆっくり 歩く。

- 「歩く」という動作がどんな様子か(ゆっくり)を説明しています。

- 雨が ザーザー 降る。

- 「降る」という動作がどんな様子か(ザーザー)を音で表しています。

- とても 暑い。

- 「暑い」という状態がどのくらいの程度か(とても)を説明しています。

- 明日 公園へ行く。

- 「行く」という動作がいつ行われるか(明日)を示しています。

副詞は、文の雰囲気を豊かにしたり、情報をより詳しく伝えたりするのに役立ちます。

敬語(けいご)

敬語は、相手への敬意を表すための特別な言葉遣いです。相手や場面によって使い分けます。主に「尊敬語(そんけいご)」と「謙譲語(けんじょうご)」、「丁寧語(ていねいご)」があります。

《具体例》

- (先生に)「先生はいらっしゃいますか。」(尊敬語:相手の存在を高める言い方)

- (お客様に)「私がいたします。」(謙譲語:自分の行動を低めて相手への敬意を示す言い方)

- 「~ます」「~です」(丁寧語:誰に対しても丁寧に話す基本的な言い方)

敬語は、相手との関係を円滑にするためにとても大切ですが、使い分けが難しいこともあります。

自動詞(じどうし)と他動詞(たどうし)

これは動詞の種類の分け方です。

- 自動詞:目的語(「~を」の言葉)をとらない動詞です。動作や状態が、主語の中で完結します。「~が」と一緒に使われることが多いです。

- 例: ドアが 開く。(何かが開く、という動作がドア自身で完結しています)

- 例: 赤ちゃんが 寝る。(寝るという動作は赤ちゃん自身が行います)

- 他動詞:目的語(「~を」の言葉)をとる動詞です。動作が、主語から目的語へと働きかけます。「~を」と一緒に使われることが多いです。

- 例: 私は ドアを 開ける。(「開ける」という動作が「ドア」に働きかけています)

- 例: 母は 赤ちゃんを 寝かせる。(「寝かせる」という動作が「赤ちゃん」に働きかけています)

自動詞と他動詞は、似たような意味の言葉でも使い方が違うことがあるので、注意が必要です。

接続詞(せつぞくし)

接続詞は、文と文、または言葉と言葉をつなぐための言葉です。「そして」「でも」「だから」「なぜなら」などがあります。文と文がどんな関係にあるかを教えてくれます。

《具体例》

- 私は パンを 食べた。そして ジュースを 飲んだ。

- 「そして」は、二つの動作が順番に起こったことをつないでいます。

- 雨が 降っている。でも 散歩に行きたい。

- 「でも」は、反対の意味の文をつないでいます。

- お腹が 空いた。だから ご飯を 食べる。

- 「だから」は、理由と結果をつないでいます。

接続詞を使うと、短い文を長くしたり、文と文の関係を分かりやすくしたりすることができます。

中心語(ちゅうしんご)

中心語は、文の中で一番大切な言葉、いわば**「主役」**です。文が何を言いたいのか、誰や何について話しているのかを表します。

《具体例》

- 猫が 庭で 遊んでいる。

- この文の主役は「猫」ですね。「何が遊んでいるの?」と聞かれたら、「猫」と答えます。だから、「猫」が中心語です。

- 私は りんご を 食べる。

- この文の主役は「りんご」です。「何を食べるの?」と聞かれたら、「りんご」と答えます。だから、「りんご」が中心語です。

- 空 は 青い。

- この文の主役は「空」です。「何が青いの?」と聞かれたら、「空」と答えます。だから、「空」が中心語です。

中心語は、文の中心となる名詞(ものや人の名前)であることが多いです。

共起語(きょうきご)=コロケーション⁈

共起語は、ある言葉と一緒によく使われる言葉のことです。「いつも仲良しな言葉たち」と考えるとわかりやすいかもしれません。

《具体例》

- 「大きい」という言葉と一緒によく使われる言葉:

- 大きい 犬

- 大きい 家

- 大きい 音

- このように、「大きい」と「犬」「家」「音」は一緒によく出てきますね。これが共起語の関係です。

- 「走る」という言葉と一緒によく使われる言葉:

- 速く 走る

- 公園を 走る

- 犬が 走る

- このように、「走る」と「速く」「公園を」「犬が」は一緒によく出てきます。

共起語を知っていると、どんな言葉が一緒に使われるか想像しやすくなり、自然な日本語を話したり書いたりするのに役立ちます。

修飾語(しゅうしょくご)

修飾語は、中心語や他の言葉を詳しく説明するための言葉です。「飾り付けをする言葉」と考えるとわかりやすいかもしれません。どんな色か、どんな形か、どのようにするかなどを付け足して、文をより具体的にします。

《具体例》

- 赤い りんご

- 中心語は「りんご」ですが、「赤い」という言葉がどんなりんごかを詳しく説明していますね。「赤い」が修飾語です。

- 庭で 楽しく 遊ぶ

- 中心となる動きは「遊ぶ」ですが、「楽しく」という言葉がどのように遊ぶかを詳しく説明していますね。「楽しく」が修飾語です。

- とても きれいな 花

- 中心語は「花」ですが、「きれいな」がどんな花かを説明し、「とても」が「きれいな」をさらに詳しく説明しています。「赤い」と「とても」はどちらも修飾語です。

修飾語は、名詞(~い、~な)、動詞(~く、~に)、形容詞などを詳しくすることがあります。

呼応語(こおうご)

呼応語は、文の中で特定の言葉とセットで使われる言葉です。「約束されたペア」のようなものです。ある言葉が出てきたら、それに対応する別の言葉が必ず、またはよく出てきます。

《具体例》

- もし 雨が 降ったら、家で 遊びましょう。

- 「もし~たら」という言葉が出てきたら、「~ましょう」という勧誘の言葉がよく一緒に使われます。これが呼応の関係です。

- 決して うそを つきません。

- 「決して」という強い否定の言葉が出てきたら、「~ません」という否定の形が必ず一緒に使われます。

- ~は ~が 好きだ。

- 「~は」という主語を表す言葉と、「~が」という対象を表す言葉が、好き嫌いを言う文でよく一緒に使われます。

- 呼応語を知っていると、文のつながりがより自然に理解できるようになります。

助動詞(じょどうし)

助動詞は、他の言葉(主に動詞や形容詞)にくっついて、意味を付け足す働きをする言葉です。まるで、いつもの言葉に**「味付け」**をするようなイメージです。色々な気持ちや可能性、必要などを表すことができます。

《具体例》

- 「~ます」:丁寧な気持ちを付け足します。

- 食べる → 食べます

- 行く → 行きます

- きれいだ → きれいです

- 「~たい」:希望の気持ち(~したい)を付け足します。

- 遊ぶ → 遊びたい(遊びたいなあ、という気持ち)

- 読む → 読みたい(読みたいなあ、という気持ち)

- 「~ない」:否定の気持ち(~しない)を付け足します。

- 行く → 行かない(行かないよ、という気持ち)

- 食べる → 食べない(食べないよ、という気持ち)

- 「~れる/~られる」:受け身(~される)、可能(~できる)、自発(自然に~する)、尊敬(~なさる)など、色々な意味を付け足します。

- 叱る → 叱られる(先生に叱られた、という受け身)

- 泳ぐ → 泳げる(私は泳ぐことができる、という可能)

- 思い出す → 思い出される(昔のことが自然に思い出される、という自発)

- 話す → 話される(先生が話される、という尊敬)

- 「~ようだ/~みたいだ」:推測や例えの気持ち(~のようだ、~みたいだ)を付け足します。

- 雨が降る → 雨が降るようだ(雨が降りそうな感じ)

- 猫 → 猫みたいだ(丸くて猫に似ている)

- 「~そうだ」:伝聞(~と聞いた)、様態(~しそうだ)など、色々な意味を付け足します。

- 天気予報 → 明日は晴れそうだ(天気予報で聞いた)

- 落ちる → 箱が落ちそうだ(今にも落ちそうな様子)

- 「~なければならない/~なくてはいけない」:必要や義務の気持ち(~しないといけない)を付け足します。

- 勉強する → 勉強しなければならない(勉強しないといけない)

- 手を洗う → 手を洗わなくてはいけない(手を洗わないといけない)

- 助動詞は、一つの言葉にくっついて、色々な意味をプラスする魔法の言葉みたいです。

- 助動詞があることで、文のニュアンスが豊かになります。

- どんな助動詞がどんな意味を付け足すのかを知ることが大切です。

【日本語教師になるために】必要な用語を初学習者にもわかるように教えて①のまとめ

これらの言葉は、文の構造を理解するための基本的なものです。

生まれた時から日本語を使っている私にとって、意識をしたことがない言葉たち。。。

子供のころ、お母さんに「はい、主語から教えるわよ。”ママは、”」なんて教えられていません。

話しかけられて、違う言葉を言ったら、「ママよ」と優しく教えてもらい、やっと「ママ」と初めてママと発話したとき、母親は涙を流して感動した上に褒められるという経験をして、言葉を覚えていきました。

もし、私が、無事に日本語教師になれたなら、教え子が日本語を話してくれたら親の様にほめて一緒に喜びたいと思います。

そういえば英語を勉強したとき、主語述語、目的語から学びました。

感覚派の私は、赤ちゃんが言語を覚えていくように感覚で覚えていきたいと思いますが、日本語を教えるとなると、日本語学習者にとって、これらの用語は日本語を理解するうえで必要となる学習者と指導者の共通言語となるんだと思います。

最初は難しく感じるかもしれませんが、たくさんの例文に触れることで、自然と身についていくと信じています。

Chat Cafe 開店中